2018年4月6日のNHKテレビとNHK Web Newsは、「老いても脳は生まれ変わる 米コロンビア大の研究」と題して、亡くなった直後の14歳から79歳の男女28人の脳を調べた結果、「海馬から未成熟の神経細胞が多数見つかった」と報道しました。

2018年3月28日夜、NHKは「悪魔の医師か赤ひげか」という週刊誌的タイトルのドキュメンタリーを放映しました。「悪魔の医師か」と呼ばれたのは1000例を超す腎移植の実績をもつという77歳の現役の外科医。理由はこの医師が移植した腎臓の中に、がんが感染するかも知れない腎臓(通称:病気腎)が含まれていたからです。

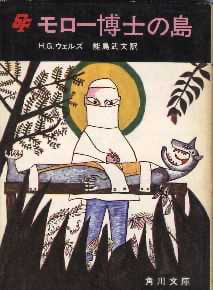

「モロー博士の島」は、ジュール・ベルヌと並ぶ世界のSF界の巨匠、H.G.ウエルズの1896年の作品です。「タイムマシン」、「宇宙戦争」ほど有名な作品ではないようですが、3度も映画化されています。

膵臓がん患者の10年生存率が5%しかないことを第29話で紹介し、第30話で治りやすいがんの条件を考えました。今回はその反対に、治りにくいがんの代表である膵臓がんについて、なぜ治りにくいのかを調べてみました。その結果、膵臓がんには早期発見や治療を妨げる以下の3つの特徴があり、前立腺がんの場合の真逆であることが分かりました。また、この状況は当面変わりそうにないことも分かりました。

全てのがんの中で、増加率トップで増えているのが前立腺がんです。私自身も4年前に前立腺がんと診断され、1昨年放射線治療を受けた体験があります。第29話で紹介したように、前立腺がんは10年生存率が最も高く、従って最も治療しやすいがんといえます。私の体験をもとに、その理由を考えてみました。

昔は「がんは治らない」というのが常識でした。がんが発見されても、余命3 ヶ月とか、1 年以内のことが多く、患者がそれを知ってしまうと生きる気力を失うため、患者本人にはがんが告知されないのが常識でした。黒澤明監督の名作映画「生きる」では、小さな公園を懸命に完成させた直後にがんで亡くなった課長のお通夜の席で、役所の同僚たちが、死んだ課長が自分のがんを知っていたかどうかで議論を始め、ストーリーはこの議論に沿って展開します。

エコナの審議をした内閣府消費者委員会で、遺伝毒性について間違った解釈を述べた委員がいたことは、拙著にも書きました(毒性質問箱,第12号,2010)。この委員の発言を、消費者委員会の議事録より再現すると、「この発がん物質(筆者注:genotoxic carcinogen のこと)は、ただの発がん物質ではなくて、遺伝という言葉がついている以上、やはり子ども、孫と伝わっていくかもしれない。ただの発がん物質とは違うというふうに私たちは考えています」といったそうです。これを一概に間違っていると決め付けることが果たしてできるのでしょうか。この委員のように遺伝毒性を理解している人は、意外に多いのかもしれません。そこでYahoo で検索してみました。すると、いろいろ出てきました。

我が家では、ビタミンCを毎日1グラムほど服用しています。30年程前にノーベル賞学者のPauling(ポーリング)博士が提唱された、ビタミンCによる風邪の予防効果を信じているからです。といっても、風邪を引かないことはありません。年に2回くらいは罹りますが、症状が重くなることはあまりなく、ビタミンCの効用と思っています。

今年(2008年)はアメリカ大統領選挙の年です。その民主党の予備選挙でハワイ出身の大統領候補「オバマ氏」が勝利したとき、福井県「小浜市」が祝電を送りました。この「オバマ」と「小浜」の一致は偶然と考えるのが「常識」というものでしょう。しかしこのコーナーの目的は常識を覆すことにあります。

貧困と無知が克服されれば、どんな国も必然的に少子高齢化を迎えるといわれています。わが国は、その最先端にあり、世界中のどの国も経験したことのない高齢化社会に突入しています。更に健康保険の整備、ワクチンや抗生剤の恩恵に浴することで、わが国では数十年前より、結核に代表される感染症の恐怖から開放されました。それに代って、成人病が健康を脅かす病気として、老人世代や熟年世代にクローズアップされるようになり、健康に対する考え方も大きく変わってきました。

この秋、「たばこの害根拠なし」「禁煙運動はナチズム」とする対談が、波紋を広げています。 掲載されたのは「文芸春秋」07年10月号。タイトルは「変な国・日本の禁煙原理主義」。劇作家の山崎正和と養老孟司の対談記事で、養老は、禁煙運動家は非常に権力的で、他人に生き方を押し付けて快感を覚えるタイプだ、と痛烈に批判しています。

7 / 10